Accueil

ARTICLES

Paris Photo

Art, technologies et IA

Art Immersif

Biennale Chroniques

7e Biennale Elektra

60e Biennale de Venise

En d’infinies variations

Multitude & Singularité

Une autre perspective

La fusion des possibles

Persistance & Exploration

Image 3.0

BioMedia

59e Biennale de Venise

Decision Making

De l’intelligence en art

Ars Electronica 2021

Art & NFT

Métamorphose

Une année particulière

Real Feelings

Signal - Espace(s) Réciproque(s)

De la combinatoire à l’œuvre

Human Learning

Attitudes et formes au féminin

Ars Electronica 2019

58e Biennale de Venise

Art, technologies et tendances

De l’art à Bruxelles

La pluralité des pratiques

La Biennale Chroniques

Ars Electronica 2018

La BIAN Montréal 2018

L’art a l’ère d’Internet

Art Brussels 2018

Au ZKM de Karlsruhe

Biennale de Lyon 2017

Ars Electronica 2017

Du médium numérique au Fresnoy

Art Basel 2017

57e Biennale de Venise

Art Brussels 2017

Ars Electronica, bits et atomes

BIAN de Montréal : Automata

Japon, art et innovation

Electronic Superhighway

Biennale de Lyon 2015

Ars Electronica 2015

Art Basel 2015

La biennale WRO

La 56e biennale de Venise

TodaysArt, La Haye, 2014

Ars Electronica 2014

Du numérique dans l’art à Bâle

BIAN de Montréal : Physical/ité

Berlin, festivals et galeries

Unpainted Munich

Biennale de Lyon, et en suite

Ars Electronica, Total Recall

La 55e biennale de Venise

Le festival Elektra de Montréal

Pratiques numériques d’art contemporain

Berlin, arts technologies et événements

Sound Art @ ZKM, MAC & 104

Ars Electronica 2012

Panorama, le quatorzième

Biennale Internationale d'Art Numérique

ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

La Gaîté Lyrique, un an déjà

TodaysArt, Almost Cinema et STRP

Le festival Ars Electronica de Linz

54e Biennale de Venise

Elektra, Montréal, 2011

Pixelache, Helsinki, 2011

Transmediale, Berlin, 2011

Le festival STRP d'Eindhoven

Ars Electronica répare le monde

Festivals d’Île-de-France

Tendances d’un art d’aujourd’hui

Pratiques artistiques émergentes

L’ange de l’histoire

La biennale de Lyon

Ars Electronica 2009

La Biennale de Venise

Némo & Co

De Karlsruhe à Berlin

Les arts médiatiques à Londres

Youniverse, la biennale de Séville

Ars Electronica 2008

Réseaux sociaux et pratiques soniques

Peau, médias et interfaces

Des étincelles, des pixels et des festivals

Les arts numériques en Belgique

Territoires de l’image - Le Fresnoy

Ars Electronica 2007

Les arts numériques à Montréal

C3, ZKM & V2

Les arts médiatiques en Allemagne

Le festival Arborescence 2006

Sept ans d'Art Outsiders

Le festival Ars Electronica 2006

Le festival Sonar 2006

La performance audiovisuelle

Le festival Transmediale 2006

Captations et traitements temps réel

Japon, au pays des médias émergents

Les arts numériques à New York

INTERVIEWS

Grégory Chatonsky

Antoine Schmitt

Eduardo Kac

Maurice Benayoun

Stéphane Maguet

Ce site a été réalisé par Dominique Moulon avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation au développement et aux affaires internationales).

Les articles les plus récents de ce site sont aussi accessibles sur “ Art in the Digital Age”. |

|

GREGORY CHATONSKY, UNE ESTHETIQUE DES FLUX

Grégory Chatonsky a effectué des recherches doctorales sur la réalité virtuelle et l’ontologie technologique à la Sorbonne avant d’intégrer le Master Multimédia des Beaux Arts de Paris. C’est en 1994 qu’il fonde “Incident”. Depuis la fin des années 90, il a été accueilli comme artiste en résidence au Centre International de Création Vidéo d’Hérimoncourt, au C3 de Budapest et à L’abbaye de Fontevraud. Grégory Chatonsky a aussi été Lauréat de la Villa Medicis hors les murs et artiste professeur au Fresnoy avant d’enseigner, depuis 2006, à l’École des Arts Visuels et Médiatiques de Montréal. Grégory Chatonsky a effectué des recherches doctorales sur la réalité virtuelle et l’ontologie technologique à la Sorbonne avant d’intégrer le Master Multimédia des Beaux Arts de Paris. C’est en 1994 qu’il fonde “Incident”. Depuis la fin des années 90, il a été accueilli comme artiste en résidence au Centre International de Création Vidéo d’Hérimoncourt, au C3 de Budapest et à L’abbaye de Fontevraud. Grégory Chatonsky a aussi été Lauréat de la Villa Medicis hors les murs et artiste professeur au Fresnoy avant d’enseigner, depuis 2006, à l’École des Arts Visuels et Médiatiques de Montréal.

Vous évoquez quelques souvenirs d’enfance au début de la fiction interactive “Sous Terre” réalisée en 2000. Mais n’y a-t-il pas une part de vous même dans chacune de vos narrations ? Vous évoquez quelques souvenirs d’enfance au début de la fiction interactive “Sous Terre” réalisée en 2000. Mais n’y a-t-il pas une part de vous même dans chacune de vos narrations ?

Mon travail n'est pas à proprement parler autobiographique. Mais j'aime parfois partir d'une anecdote personnelle. C’est une manière de s'appuyer sur quelque chose de concret, de vivant. Si je dis “je”, paradoxalement, c'est parce qu'il y a parfois dans ce “je” quelque chose d'anonyme. C'est aussi une manière de confronter les technologies que j’utilise avec mon intimité, de montrer que leur froideur n'est qu’apparence, de ne pas avoir peur des sentiments, des affects et de l'oubli aussi. Si je parle de ma mémoire c'est parce que ces technologies constituent avant tout un changement radical dans la gestion de nos mémoires individuelles. Mon travail n'est pas à proprement parler autobiographique. Mais j'aime parfois partir d'une anecdote personnelle. C’est une manière de s'appuyer sur quelque chose de concret, de vivant. Si je dis “je”, paradoxalement, c'est parce qu'il y a parfois dans ce “je” quelque chose d'anonyme. C'est aussi une manière de confronter les technologies que j’utilise avec mon intimité, de montrer que leur froideur n'est qu’apparence, de ne pas avoir peur des sentiments, des affects et de l'oubli aussi. Si je parle de ma mémoire c'est parce que ces technologies constituent avant tout un changement radical dans la gestion de nos mémoires individuelles.

|

|

“Sous Terre” (2000), fiction interactive en réseau. |

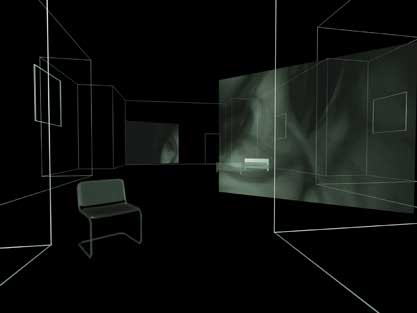

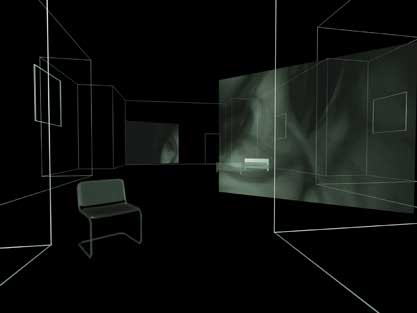

Le spectateur explorant l’espace tridimensionnel de “Revenances”, co-réalisé avec Reynald Drouhin, évolue au sein d’une inquiétante obscurité que l’on retrouve souvent dans vos travaux ! Le spectateur explorant l’espace tridimensionnel de “Revenances”, co-réalisé avec Reynald Drouhin, évolue au sein d’une inquiétante obscurité que l’on retrouve souvent dans vos travaux !

L'usage de l'obscurité est un des fils conducteurs de mon travail. Ce n'est pas le noir qui m'intéresse, mais plutôt le nocturne. Ces nuits où l’on perçoit tout autour de soi le silence des gens qui dorment. Le réseau fonctionne un peu de cette manière. Nous sommes plusieurs, nous nous tenons en silence les uns à côté des autres. L'obscurité, c'est aussi une manière de brouiller les frontières de l'écran et de faire en sorte que le fond se perde, que des figures se détachent sur ces nuits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec le Web 2.0 la mode est au blanc, tous les sites sont blancs, or le Web 2.0 est justement une manière de concevoir la communication comme quelque chose de transparent, c'est du réseau social et ça communique dans tous les sens. Peut-être que j'essaie de brouiller cette pulsion de transparence par le nocturne. C’est peut-être aussi une façon d'être devant Internet comme dans une salle obscure de cinéma, dans cette attente et ce deuil de soi. Pour certains de mes travaux, si votre moniteur est trop sombre vous ne verrez rien, ça disparaîtra, ça n'aura pas lieu, c'est pourtant quelque part sur un serveur. L'usage de l'obscurité est un des fils conducteurs de mon travail. Ce n'est pas le noir qui m'intéresse, mais plutôt le nocturne. Ces nuits où l’on perçoit tout autour de soi le silence des gens qui dorment. Le réseau fonctionne un peu de cette manière. Nous sommes plusieurs, nous nous tenons en silence les uns à côté des autres. L'obscurité, c'est aussi une manière de brouiller les frontières de l'écran et de faire en sorte que le fond se perde, que des figures se détachent sur ces nuits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec le Web 2.0 la mode est au blanc, tous les sites sont blancs, or le Web 2.0 est justement une manière de concevoir la communication comme quelque chose de transparent, c'est du réseau social et ça communique dans tous les sens. Peut-être que j'essaie de brouiller cette pulsion de transparence par le nocturne. C’est peut-être aussi une façon d'être devant Internet comme dans une salle obscure de cinéma, dans cette attente et ce deuil de soi. Pour certains de mes travaux, si votre moniteur est trop sombre vous ne verrez rien, ça disparaîtra, ça n'aura pas lieu, c'est pourtant quelque part sur un serveur.

|

|

Grégory Chatonsky et Reynald Drouhin “Revenances” (2000), installation interactive. |

Il semble que l’évolution des technologies numériques, souvent, participe des idées autour desquelles s’articulent vos créations. L’économiseur d’écran “Netsleeping”, de 2002, n’est-il pas consécutif à l’apparition des connexions Internet à haut débit ? Il semble que l’évolution des technologies numériques, souvent, participe des idées autour desquelles s’articulent vos créations. L’économiseur d’écran “Netsleeping”, de 2002, n’est-il pas consécutif à l’apparition des connexions Internet à haut débit ?

Nous sommes pris dans un flot de nouveautés, chaque jour une nouvelle actualité chasse la précédente. Des travaux, comme “Netsleepling”, sont une façon de s'arrêter sur un phénomène qui semble anodin. Il y avait, auparavant, un rituel pour se connecter, ça passait par le téléphone, on entendait un son et la machine se connectait. Chaque minute coûtait de l'argent alors on se dépêchait. Maintenant on est toujours connecté et nous le serons de plus en plus avec les téléphones portables. Ce changement-là touche nos existences quotidiennes. Avec les connexions à haut débit, le flux est toujours là, ma machine est connectée quand je ne suis pas devant elle. Il y a tout un nouvel espace poétique qui s'est ouvert, une étrange solitude des machines : que se passe-t-il quand personne n'est là ? Qu'arrive-t-il lorsqu’elles sont connectées sans nous ? C'est de ce sommeil, de l'anthropomorphisme dont je voulais parler. Nous sommes pris dans un flot de nouveautés, chaque jour une nouvelle actualité chasse la précédente. Des travaux, comme “Netsleepling”, sont une façon de s'arrêter sur un phénomène qui semble anodin. Il y avait, auparavant, un rituel pour se connecter, ça passait par le téléphone, on entendait un son et la machine se connectait. Chaque minute coûtait de l'argent alors on se dépêchait. Maintenant on est toujours connecté et nous le serons de plus en plus avec les téléphones portables. Ce changement-là touche nos existences quotidiennes. Avec les connexions à haut débit, le flux est toujours là, ma machine est connectée quand je ne suis pas devant elle. Il y a tout un nouvel espace poétique qui s'est ouvert, une étrange solitude des machines : que se passe-t-il quand personne n'est là ? Qu'arrive-t-il lorsqu’elles sont connectées sans nous ? C'est de ce sommeil, de l'anthropomorphisme dont je voulais parler.

|

|

“Netsleeping” (2002), économiseur d’écran. |

Vous déclarez, à propos des images recomposées de la série ”Readonlymemories” de 2002 : « Ces images que vous allez voir n'existent pas et pourtant nous les avons tous vues ». Qu’entendez-vous par « nous les avons tous vues » ? Vous déclarez, à propos des images recomposées de la série ”Readonlymemories” de 2002 : « Ces images que vous allez voir n'existent pas et pourtant nous les avons tous vues ». Qu’entendez-vous par « nous les avons tous vues » ?

Cette série de photographies part d'une intuition très simple : le cinéma soumet l'espace au temps. J'avais envie d'inverser ce processus. En d'autres termes, quand je vois un film c'est un flux temporel qui s'enlace au flux de ma conscience. La caméra se déplace et je découvre, au fil du temps, des parties d'espace. Je recompose un espace qui est plus grand que celui que je vois à l'écran, un espace qui est la somme des instants déjà passés. Ainsi, dans le film “Fenêtre sur cour”, on ne voit jamais le décor en entier et pourtant chaque spectateur l'a recomposé dans son esprit. On voit en entier l'appartement de Dorothy dans “Blue Velvet”, on le voit pour la première fois comme image extérieure et pour la seconde fois comme image intérieure. Il y a une impression de déjà-vu, et pourtant : ce ne sont pas des images cinématographiques. Elles sont exactement l'inverse : elles recomposent le temps par l'espace. Cette série de photographies part d'une intuition très simple : le cinéma soumet l'espace au temps. J'avais envie d'inverser ce processus. En d'autres termes, quand je vois un film c'est un flux temporel qui s'enlace au flux de ma conscience. La caméra se déplace et je découvre, au fil du temps, des parties d'espace. Je recompose un espace qui est plus grand que celui que je vois à l'écran, un espace qui est la somme des instants déjà passés. Ainsi, dans le film “Fenêtre sur cour”, on ne voit jamais le décor en entier et pourtant chaque spectateur l'a recomposé dans son esprit. On voit en entier l'appartement de Dorothy dans “Blue Velvet”, on le voit pour la première fois comme image extérieure et pour la seconde fois comme image intérieure. Il y a une impression de déjà-vu, et pourtant : ce ne sont pas des images cinématographiques. Elles sont exactement l'inverse : elles recomposent le temps par l'espace.

|

|

“Readonlymemories” (2002-2006), photographies. |

Le cinéma constitue également le matériau initial des films interactifs de la série “Movies Without Time” où vous offrez la possibilité au spectateur de reconstruire sa propre fiction. Le futur du cinéma ne peut-il pas s’envisager sans interactivité ? Le cinéma constitue également le matériau initial des films interactifs de la série “Movies Without Time” où vous offrez la possibilité au spectateur de reconstruire sa propre fiction. Le futur du cinéma ne peut-il pas s’envisager sans interactivité ?

Le cinéma n'a cessé de penser sa fin et son futur. Regardez les débats autour du cinéma 3D dans les années 50. Cette fin a toujours été annoncée, elle n'a jamais eu lieu. Peut-être que ce fantasme de la relève fait partie du dispositif cinématographique lui-même. Un peu comme s’il y avait un instinct de mort (Thanatos) dans la technique. Je crois que ceux qui annoncent l'avenir du cinéma se trompent, car le cinéma c'est structurellement du passé. Ce qui m'a intéressé dans cette série, ce n'était pas de rendre le cinéma interactif, mais d'inverser la relation entre le temps et l'espace. Le cinéma n'a cessé de penser sa fin et son futur. Regardez les débats autour du cinéma 3D dans les années 50. Cette fin a toujours été annoncée, elle n'a jamais eu lieu. Peut-être que ce fantasme de la relève fait partie du dispositif cinématographique lui-même. Un peu comme s’il y avait un instinct de mort (Thanatos) dans la technique. Je crois que ceux qui annoncent l'avenir du cinéma se trompent, car le cinéma c'est structurellement du passé. Ce qui m'a intéressé dans cette série, ce n'était pas de rendre le cinéma interactif, mais d'inverser la relation entre le temps et l'espace.

|

|

“La Révolution a eu lieu à New York ” (2003), fiction générative en réseau. |

Vous dites clairement votre attachement au nouveau roman lorsque vous réalisez ”The Sampling Project” !. Vous dites clairement votre attachement au nouveau roman lorsque vous réalisez ”The Sampling Project” !.

GC : Je me suis intéressé au nouveau roman parce que je me demandais comment raconter quelque chose avec l'ordinateur. C'est très difficile d'apprendre du sens à cette machine, par contre elle sait mémoriser beaucoup de choses et les faire ressortir en les fragmentant à grande vitesse. Je me suis donc tourné vers les histoires qui n'étaient pas essentiellement fondées sur des relations de cause à effet. Robbe-Grillet ne constitue pas une déconstruction de la narration classique, mais une nouvelle façon de raconter qui me semble plus proche de ce que nous vivons. Les événements ne sont pas les uns après les autres, ils coexistent sur plusieurs plans, s'effacent, reviennent. Nous avons parfois du mal à comprendre pourquoi ce qui a lieu a lieu. L'indifférence, ou si vous préférez l'apathie du nouveau roman, me permettait de prendre des fragments de textes, de les lancer au hasard, même si ce hasard est travaillé. Avec ce coup de dé, ça continue à nous dire quelque chose à cause de tout le vide laissé dans le texte. Il y a une ressemblance entre le flux et cette manière de raconter, c'est ce que tente de montrer “La révolution a eu lieu à New York” qui traduit ces mots en images grâce à Google.

|

|

“Se Toucher Toi” (2004), installation interactive en réseau. |

L’installation interactive “Se Toucher Toi” présente deux mains que les spectateurs locaux ou distants peuvent contrôler partiellement. Cette pièce d’une grande efficacité, bien que s’articulant autour d’un “presque rien”, constitue-t-elle une rupture dans votre travail ? L’installation interactive “Se Toucher Toi” présente deux mains que les spectateurs locaux ou distants peuvent contrôler partiellement. Cette pièce d’une grande efficacité, bien que s’articulant autour d’un “presque rien”, constitue-t-elle une rupture dans votre travail ?

Je ne crois pas que ce travail, réalisé au Fresnoy, soit en rupture. D'ailleurs j'avais réalisé un travail très proche en 2001 pour Rhizome.org. C'est toujours la même intuition, nous passons d'un récit temporel au siècle dernier, à un récit fondé sur l'espace avec les technologies. “Se toucher toi” est un dispositif qui se joue dans plusieurs espaces : au début on interagit sur la main d'un homme et celle d'une femme et on a un certain plaisir à manier ces mains. Mais cette domination est rapidement détruite car les deux mains commencent à bouger sans répondre à nos ordres. C'est qu'ailleurs, sur Internet ou dans une autre exposition, quelqu'un manipule le dispositif. Ce que nous voyons est le résultat de son interaction. Par voie de conséquence nous comprenons que quand nous voyions le résultat de notre interaction à l'écran, nous l'imposions en fait à d'autres. C'est donc un récit constitué par l'espacement entre plusieurs lieux. Cette installation part d'un sentiment très concret. J'aimais une femme, Sofie, nous nous touchions les mains dans le métro sans trop savoir qui était touché, qui était touchant. Il y avait cette étrange frontière des peaux. Quelqu'un nous observait fixement, qui, lorsque nous l'avons remarqué, a détourné la tête comme s'il venait de voir une scène très intime. En fait ce n'était que cela. Je ne crois pas que ce travail, réalisé au Fresnoy, soit en rupture. D'ailleurs j'avais réalisé un travail très proche en 2001 pour Rhizome.org. C'est toujours la même intuition, nous passons d'un récit temporel au siècle dernier, à un récit fondé sur l'espace avec les technologies. “Se toucher toi” est un dispositif qui se joue dans plusieurs espaces : au début on interagit sur la main d'un homme et celle d'une femme et on a un certain plaisir à manier ces mains. Mais cette domination est rapidement détruite car les deux mains commencent à bouger sans répondre à nos ordres. C'est qu'ailleurs, sur Internet ou dans une autre exposition, quelqu'un manipule le dispositif. Ce que nous voyons est le résultat de son interaction. Par voie de conséquence nous comprenons que quand nous voyions le résultat de notre interaction à l'écran, nous l'imposions en fait à d'autres. C'est donc un récit constitué par l'espacement entre plusieurs lieux. Cette installation part d'un sentiment très concret. J'aimais une femme, Sofie, nous nous touchions les mains dans le métro sans trop savoir qui était touché, qui était touchant. Il y avait cette étrange frontière des peaux. Quelqu'un nous observait fixement, qui, lorsque nous l'avons remarqué, a détourné la tête comme s'il venait de voir une scène très intime. En fait ce n'était que cela.

|

|

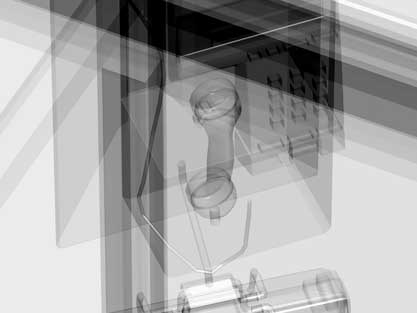

“Standard” (2005), dispositif pour cabine publique. |

N’est-ce pas l’idée d’anonymat, qui est centrale dans votre projet “Standard“ ? N’est-ce pas l’idée d’anonymat, qui est centrale dans votre projet “Standard“ ?

Oui, c'est encore ce sentiment que ce qu'il y a de plus intime en nous est aussi ce qu'il y a de plus anonyme. C'est d'ailleurs pour cela qu'on peut être hanté par soi. Je me suis intéressé à la cabine téléphonique parce c'est une machine très étrange. C'est dans l'espace public et c'est fait pour tenir une discussion privée. On se tient là dans la rue, on parle avec quelqu'un. Et comme la cabine est transparente, on est livré au regard des passants, même si sa fonction semble être de nous protéger des oreilles indiscrètes. Et puis imaginez, comme dans un film, une cabine sonne, il n'y a personne dedans : vous répondez ? “Standard” consistait à transformer des cabines téléphoniques en installation pendant la Nuit Blanche. Quand une cabine sonnait, elle clignotait au même rythme, quelqu'un répondait et entendait une personne préenregistrée lui dire qui elle était, proposant un échange impossible. Le tout était diffusé en temps réel à la mairie du XIIe et mélangé à des fragments de films où l’on voyait des cabines. Parce que la personne dans la cabine, ou celle qui l’appelait, ne voulait pas être identifiée. “Standard” interrogeait donc, pendant cet événement très public à Paris, la vacuité de notre désir de communiquer. Oui, c'est encore ce sentiment que ce qu'il y a de plus intime en nous est aussi ce qu'il y a de plus anonyme. C'est d'ailleurs pour cela qu'on peut être hanté par soi. Je me suis intéressé à la cabine téléphonique parce c'est une machine très étrange. C'est dans l'espace public et c'est fait pour tenir une discussion privée. On se tient là dans la rue, on parle avec quelqu'un. Et comme la cabine est transparente, on est livré au regard des passants, même si sa fonction semble être de nous protéger des oreilles indiscrètes. Et puis imaginez, comme dans un film, une cabine sonne, il n'y a personne dedans : vous répondez ? “Standard” consistait à transformer des cabines téléphoniques en installation pendant la Nuit Blanche. Quand une cabine sonnait, elle clignotait au même rythme, quelqu'un répondait et entendait une personne préenregistrée lui dire qui elle était, proposant un échange impossible. Le tout était diffusé en temps réel à la mairie du XIIe et mélangé à des fragments de films où l’on voyait des cabines. Parce que la personne dans la cabine, ou celle qui l’appelait, ne voulait pas être identifiée. “Standard” interrogeait donc, pendant cet événement très public à Paris, la vacuité de notre désir de communiquer.

|

|

“Sur-terre.net” (2006), fiction variable. |

Six ans après avoir réalisé la fiction interactive “Sous Terre”, vous en créez une autre que vous intitulez “Sur-terre.net”. Cette seconde création est aussi interactive et la notion de transport y est encore présente, mais vous la qualifiez de “générative” ! Six ans après avoir réalisé la fiction interactive “Sous Terre”, vous en créez une autre que vous intitulez “Sur-terre.net”. Cette seconde création est aussi interactive et la notion de transport y est encore présente, mais vous la qualifiez de “générative” !

C'est un triptyque sur la relation entre les moyens de transport et Internet. Il me semble que l'imaginaire qui préside au réseau est né au tournant du XIXe siècle, à cette période très riche en termes d'inventions techniques. Vous êtes dans le métro et chacun tente de préserver son espace propre. Vous êtes dans un train et vous n'avez rien à faire, vous regardez par la fenêtre, vous regardez les autres voyageurs. Vous êtes sur Internet, vous ne cherchez rien, vous dérivez à la surface de Google. Que se passe-t-il dans ces moments ? ”Sur-terrre.net”, produit par Arte, est une fiction basée sur une collection de 800 000 images, vidéos et sons, qui s'assemblent dans un ordre déterminé selon ce que les autres internautes ont vu. Certains médias s'effacent à mesure qu'ils sont consultés, d'autres reviennent. Ce qui m'intéresse ici c'est que l'internaute ne peut pas faire la distinction entre ce qui relève de son action ou de la machine. Ce n'est pas un dispositif qui exhibe sa capacité technique à être interactif comme c'est souvent le cas. Si je peux sortir de la contemplation narcissique face à ma propre interactivité, alors peut-être qu’une atmosphère, une fiction et une sensibilité peuvent apparaître. C'est un triptyque sur la relation entre les moyens de transport et Internet. Il me semble que l'imaginaire qui préside au réseau est né au tournant du XIXe siècle, à cette période très riche en termes d'inventions techniques. Vous êtes dans le métro et chacun tente de préserver son espace propre. Vous êtes dans un train et vous n'avez rien à faire, vous regardez par la fenêtre, vous regardez les autres voyageurs. Vous êtes sur Internet, vous ne cherchez rien, vous dérivez à la surface de Google. Que se passe-t-il dans ces moments ? ”Sur-terrre.net”, produit par Arte, est une fiction basée sur une collection de 800 000 images, vidéos et sons, qui s'assemblent dans un ordre déterminé selon ce que les autres internautes ont vu. Certains médias s'effacent à mesure qu'ils sont consultés, d'autres reviennent. Ce qui m'intéresse ici c'est que l'internaute ne peut pas faire la distinction entre ce qui relève de son action ou de la machine. Ce n'est pas un dispositif qui exhibe sa capacité technique à être interactif comme c'est souvent le cas. Si je peux sortir de la contemplation narcissique face à ma propre interactivité, alors peut-être qu’une atmosphère, une fiction et une sensibilité peuvent apparaître.

|

|

Grégory Chatonsky et Jean-Paul Civeyrac “Interstices” (2006), DVD-Rom, 3D temps réel. |

Il vous arrive de collaborer avec d’autres artistes comme avec Jean-Paul Civeyrac. Quel a été votre mode de collaboration pour la réalisation d’“Interstices” ? Il vous arrive de collaborer avec d’autres artistes comme avec Jean-Paul Civeyrac. Quel a été votre mode de collaboration pour la réalisation d’“Interstices” ?

J'aime travailler avec les autres. Pour ”Interstices” ce fut d'abord l'envie d'une productrice, Bich Quan Tran, qui m'a demandé de réaliser le coffret, les DVD vidéos ainsi qu'un DVD-Rom autour du travail de Jean-Paul Civeyrac. J'ai donc sélectionné dans ses films tous les plans non narratifs : les interstices de ses histoires, les silences, les plans fixes, les mouvements du corps… Puis j'ai donné ces images au réalisateur et je lui ai demandé de dessiner de mémoire, et vu de haut, les endroits où il avait filmé ceux-ci. À partir de là, j'ai pu “extruder” ces dessins et en faire des espaces 3D dans lesquels il m'était possible de réintégrer les séquences filmiques. Il suffisait, ensuite, d'ajouter un générateur réalisant le montage selon un certain ordre, pour proposer au spectateur de voir un nouveau film qui garde l'atmosphère de Jean-Paul Civeyrac, mais qui opère différemment. On se déplace de pièce en pièce. Dans chacune d'entre elles, on voit une séquence, un regard, une main, un rideau. C'est un film de fond. Il n'y a pas d'action, pas de causalité, simplement un flux, ça n'a pas de durée, ça dure. Jean-Paul Civeyrac a été fasciné par le résultat. Il reconnaissait ses images, mais elles étaient devenues quelque chose d'autre. J'aime travailler avec les autres. Pour ”Interstices” ce fut d'abord l'envie d'une productrice, Bich Quan Tran, qui m'a demandé de réaliser le coffret, les DVD vidéos ainsi qu'un DVD-Rom autour du travail de Jean-Paul Civeyrac. J'ai donc sélectionné dans ses films tous les plans non narratifs : les interstices de ses histoires, les silences, les plans fixes, les mouvements du corps… Puis j'ai donné ces images au réalisateur et je lui ai demandé de dessiner de mémoire, et vu de haut, les endroits où il avait filmé ceux-ci. À partir de là, j'ai pu “extruder” ces dessins et en faire des espaces 3D dans lesquels il m'était possible de réintégrer les séquences filmiques. Il suffisait, ensuite, d'ajouter un générateur réalisant le montage selon un certain ordre, pour proposer au spectateur de voir un nouveau film qui garde l'atmosphère de Jean-Paul Civeyrac, mais qui opère différemment. On se déplace de pièce en pièce. Dans chacune d'entre elles, on voit une séquence, un regard, une main, un rideau. C'est un film de fond. Il n'y a pas d'action, pas de causalité, simplement un flux, ça n'a pas de durée, ça dure. Jean-Paul Civeyrac a été fasciné par le résultat. Il reconnaissait ses images, mais elles étaient devenues quelque chose d'autre.

|

|

“Ceux qui vont mourir” (2006), fiction en réseau. |

Le rapport entre sphère privée et sphère publique constitue l’un des thèmes récurrents de votre travail. Est-ce le glissement du privé vers le public que vous questionnez dans “Ceux qui vont mourir” ? Le rapport entre sphère privée et sphère publique constitue l’un des thèmes récurrents de votre travail. Est-ce le glissement du privé vers le public que vous questionnez dans “Ceux qui vont mourir” ?

Le public se privatise tandis que le privé se publie de plus en plus. C'est la même question que dans “Standard”. Dans “Ceux qui vont mourir”, comme dans d'autres pièces qui suivront, je détourne des flux pour construire une histoire. Je prends en temps réel des informations provenant de YouTube, Flickr et Experience Project qui, chacun, se nourrissent de l'existence des gens. On voit donc les textes d'internautes qui racontent leurs désirs, ce qu'ils sont… Puis certains mots sont envoyés à Flickr et Youtube pour afficher les images leur correspondant. C'est un principe de traduction. Sur Internet, une image c'est un mot et, sans ce dernier, je ne peux pas trouver l'image, elle est invisible pour les moteurs de recherche actuels. Bien sûr, si je prends un mot et si je cherche une image qui lui correspond, il va y avoir des absurdités. Mais ces écarts sont aussi générateurs de sens. Avec “Ceux qui vont mourir”, je souhaitais rendre sensibles toutes ces existences sur le réseau. Ces gens qui vont mourir et qui mémorisent sur des sites les traces de leur vie. C'est une question étrange que cette mémoire car aucune époque plus que la nôtre n'aura gardé les traces d'un passé intégral. Que feront les historiens de nous dans quelques siècles? La quantité d'images produites actuellement interroge aussi le besoin d'en créer toujours plus. En tant qu'artiste, pourquoi produirais-je encore des images puisque toutes les images possibles sont déjà là ? Le public se privatise tandis que le privé se publie de plus en plus. C'est la même question que dans “Standard”. Dans “Ceux qui vont mourir”, comme dans d'autres pièces qui suivront, je détourne des flux pour construire une histoire. Je prends en temps réel des informations provenant de YouTube, Flickr et Experience Project qui, chacun, se nourrissent de l'existence des gens. On voit donc les textes d'internautes qui racontent leurs désirs, ce qu'ils sont… Puis certains mots sont envoyés à Flickr et Youtube pour afficher les images leur correspondant. C'est un principe de traduction. Sur Internet, une image c'est un mot et, sans ce dernier, je ne peux pas trouver l'image, elle est invisible pour les moteurs de recherche actuels. Bien sûr, si je prends un mot et si je cherche une image qui lui correspond, il va y avoir des absurdités. Mais ces écarts sont aussi générateurs de sens. Avec “Ceux qui vont mourir”, je souhaitais rendre sensibles toutes ces existences sur le réseau. Ces gens qui vont mourir et qui mémorisent sur des sites les traces de leur vie. C'est une question étrange que cette mémoire car aucune époque plus que la nôtre n'aura gardé les traces d'un passé intégral. Que feront les historiens de nous dans quelques siècles? La quantité d'images produites actuellement interroge aussi le besoin d'en créer toujours plus. En tant qu'artiste, pourquoi produirais-je encore des images puisque toutes les images possibles sont déjà là ?

|

|

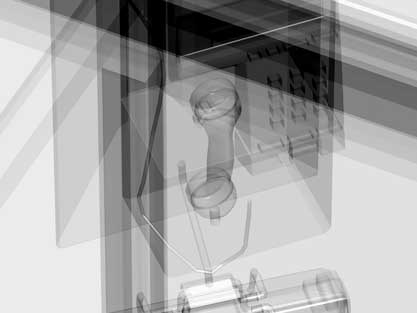

“Dislocation 2” (2006), installation télépathique et photographies. |

D’un point de vue conceptuel, comme d’un point de vue formel, “Dislocation” est une pièce qui s’éloigne de vos préoccupations et de votre style. Correspond-elle à la nécessité d’explorer d’autres territoires, d’expérimenter ? Ou s’agit-il tout simplement du début de ce qui pourrait faire série ? D’un point de vue conceptuel, comme d’un point de vue formel, “Dislocation” est une pièce qui s’éloigne de vos préoccupations et de votre style. Correspond-elle à la nécessité d’explorer d’autres territoires, d’expérimenter ? Ou s’agit-il tout simplement du début de ce qui pourrait faire série ?

“Dislocation 2” est la suite de “Dislocation” que j'avais réalisé pendant une résidence à l'Abbaye de Fontevraud en 2003. Il s'agissait de questionner l'image après le 11 septembre. Il y a des images qui modifient et hantent toutes les autres images. Le 11 septembre est une de ces images. Et, étrangement, c'est une image de destruction, de quelque chose qui disparaît. “Dislocation 2” est un projet multi supports. J'ai modélisé 5 objets que l'on trouve dans les bureaux : une chaise, une table, un fauteuil, une bibliothèque et un ordinateur portable. J'ai ensuite fait subir à ces objets une dislocation dans un logiciel 3D, pour les faire passer du statut mimétique à un statut plus abstrait. Une fois détruits, les objets ne se ressemblent plus. Il y a des vidéos de ces dislocations qui sont très lentes, 60 minutes, où l'objet est quasi-immobile. C'est une manière d'observer à la loupe le changement d'état d'un objet, la disjonction entre la matière et la forme. Puis, j'ai produit des sculptures à partir des modèles 3D grâce à un procédé de stéréo lithographie. Il y a aussi une installation qui clôt le dispositif développé avec un laboratoire à Plymouth : on voit un des meubles intacts, on met un casque EEG (électro-encéphalogramme) et si on se concentre suffisamment on peut détruire à distance le meuble. L'objet, selon le degré de concentration, bougera un peu, on sera totalement fragmenté. C'est un plaisir assez enfantin de faire bouger des objets à distance. C'est aussi une manière de tourner en dérision les recherches en neurosciences et en sciences cognitives que certains artistes prennent très, ou trop, au sérieux et qui sont en train d'établir un discours de vérité sur l'art. “Dislocation 2” est la suite de “Dislocation” que j'avais réalisé pendant une résidence à l'Abbaye de Fontevraud en 2003. Il s'agissait de questionner l'image après le 11 septembre. Il y a des images qui modifient et hantent toutes les autres images. Le 11 septembre est une de ces images. Et, étrangement, c'est une image de destruction, de quelque chose qui disparaît. “Dislocation 2” est un projet multi supports. J'ai modélisé 5 objets que l'on trouve dans les bureaux : une chaise, une table, un fauteuil, une bibliothèque et un ordinateur portable. J'ai ensuite fait subir à ces objets une dislocation dans un logiciel 3D, pour les faire passer du statut mimétique à un statut plus abstrait. Une fois détruits, les objets ne se ressemblent plus. Il y a des vidéos de ces dislocations qui sont très lentes, 60 minutes, où l'objet est quasi-immobile. C'est une manière d'observer à la loupe le changement d'état d'un objet, la disjonction entre la matière et la forme. Puis, j'ai produit des sculptures à partir des modèles 3D grâce à un procédé de stéréo lithographie. Il y a aussi une installation qui clôt le dispositif développé avec un laboratoire à Plymouth : on voit un des meubles intacts, on met un casque EEG (électro-encéphalogramme) et si on se concentre suffisamment on peut détruire à distance le meuble. L'objet, selon le degré de concentration, bougera un peu, on sera totalement fragmenté. C'est un plaisir assez enfantin de faire bouger des objets à distance. C'est aussi une manière de tourner en dérision les recherches en neurosciences et en sciences cognitives que certains artistes prennent très, ou trop, au sérieux et qui sont en train d'établir un discours de vérité sur l'art.

Interview réalisée par Dominique Moulon pour Images Magazine, mars 2007. Interview réalisée par Dominique Moulon pour Images Magazine, mars 2007.

|