Accueil

ARTICLES

Paris Photo

Art, technologies et IA

Art Immersif

Biennale Chroniques

7e Biennale Elektra

60e Biennale de Venise

En d’infinies variations

Multitude & Singularité

Une autre perspective

La fusion des possibles

Persistance & Exploration

Image 3.0

BioMedia

59e Biennale de Venise

Decision Making

De l’intelligence en art

Ars Electronica 2021

Art & NFT

Métamorphose

Une année particulière

Real Feelings

Signal - Espace(s) Réciproque(s)

De la combinatoire à l’œuvre

Human Learning

Attitudes et formes au féminin

Ars Electronica 2019

58e Biennale de Venise

Art, technologies et tendances

De l’art à Bruxelles

La pluralité des pratiques

La Biennale Chroniques

Ars Electronica 2018

La BIAN Montréal 2018

L’art a l’ère d’Internet

Art Brussels 2018

Au ZKM de Karlsruhe

Biennale de Lyon 2017

Ars Electronica 2017

Du médium numérique au Fresnoy

Art Basel 2017

57e Biennale de Venise

Art Brussels 2017

Ars Electronica, bits et atomes

BIAN de Montréal : Automata

Japon, art et innovation

Electronic Superhighway

Biennale de Lyon 2015

Ars Electronica 2015

Art Basel 2015

La biennale WRO

La 56e biennale de Venise

TodaysArt, La Haye, 2014

Ars Electronica 2014

Du numérique dans l’art à Bâle

BIAN de Montréal : Physical/ité

Berlin, festivals et galeries

Unpainted Munich

Biennale de Lyon, et en suite

Ars Electronica, Total Recall

La 55e biennale de Venise

Le festival Elektra de Montréal

Pratiques numériques d’art contemporain

Berlin, arts technologies et événements

Sound Art @ ZKM, MAC & 104

Ars Electronica 2012

Panorama, le quatorzième

Biennale Internationale d'Art Numérique

ZKM, Transmediale, Ikeda et Bartholl

La Gaîté Lyrique, un an déjà

TodaysArt, Almost Cinema et STRP

Le festival Ars Electronica de Linz

54e Biennale de Venise

Elektra, Montréal, 2011

Pixelache, Helsinki, 2011

Transmediale, Berlin, 2011

Le festival STRP d'Eindhoven

Ars Electronica répare le monde

Festivals d’Île-de-France

Tendances d’un art d’aujourd’hui

Pratiques artistiques émergentes

L’ange de l’histoire

La biennale de Lyon

Ars Electronica 2009

La Biennale de Venise

Némo & Co

De Karlsruhe à Berlin

Les arts médiatiques à Londres

Youniverse, la biennale de Séville

Ars Electronica 2008

Réseaux sociaux et pratiques soniques

Peau, médias et interfaces

Des étincelles, des pixels et des festivals

Les arts numériques en Belgique

Territoires de l’image - Le Fresnoy

Ars Electronica 2007

Les arts numériques à Montréal

C3, ZKM & V2

Les arts médiatiques en Allemagne

Le festival Arborescence 2006

Sept ans d'Art Outsiders

Le festival Ars Electronica 2006

Le festival Sonar 2006

La performance audiovisuelle

Le festival Transmediale 2006

Captations et traitements temps réel

Japon, au pays des médias émergents

Les arts numériques à New York

INTERVIEWS

Grégory Chatonsky

Antoine Schmitt

Eduardo Kac

Maurice Benayoun

Stéphane Maguet

Ce site a été réalisé par Dominique Moulon avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation au développement et aux affaires internationales).

Les articles les plus récents de ce site sont aussi accessibles sur “ Art in the Digital Age”. |

|

LES ARTS MEDIATIQUES EN ALLEMAGNE

Les arts médiatiques, en février dernier, étaient à l’honneur en Allemagne au travers de plusieurs événements. À Berlin, l’exposition de la Hamburger Bahnhof dressait un panorama des “après cinéma” possibles, et au même moment, le festival Transmediale, dédié à l’art et à la culture numérique, fêtait sa vingtième édition. Quant au ZKM, le centre des arts et médias de Karlshrue, il a pour l’occasion réorganisé sa collection en l’augmentant de quelques emprunts autour de la notion d’“algorithme”. Les arts médiatiques, en février dernier, étaient à l’honneur en Allemagne au travers de plusieurs événements. À Berlin, l’exposition de la Hamburger Bahnhof dressait un panorama des “après cinéma” possibles, et au même moment, le festival Transmediale, dédié à l’art et à la culture numérique, fêtait sa vingtième édition. Quant au ZKM, le centre des arts et médias de Karlshrue, il a pour l’occasion réorganisé sa collection en l’augmentant de quelques emprunts autour de la notion d’“algorithme”.

Quatre commissaires se sont associés pour concevoir l’exposition “Beyond Cinema” qui se tenait en février dernier à la Hamburger Bahnhof, une ancienne gare reconvertie en musée durant le milieu des années 90. Ceux-ci, au travers de la sélection d’une trentaine d’œuvres provenant principalement des collections Flick ou Kramlich et couvrant une période historique allant de 1963 à 2005, ont tenté de définir ce que pourrait être un “Art de la Projection”. L’artiste canadien Stan Douglas comptait parmi eux. Il présentait une pièce datant de 1986 nommée “Overture” évoquant doublement la notion de passage. L’image projetée a été filmée au tout début du XIXe siècle par une caméra fixée à l’avant d’un train évoluant dans les montagnes rocheuses canadiennes. À l’obscurité des tunnels, succèdent des images en haute lumière pendant qu’une voix-off déclame, en anglais, les premières phrases d’“A la recherche du temps perdu” « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : “Je m’endors.” Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait ». Ces quelques phrases, où Marcel Proust définit l’état de conscience qui précède le sommeil, participent, avec la succession de séquence clairs et obscures, à plonger les spectateurs dans un état proche de l’hypnose. Quatre commissaires se sont associés pour concevoir l’exposition “Beyond Cinema” qui se tenait en février dernier à la Hamburger Bahnhof, une ancienne gare reconvertie en musée durant le milieu des années 90. Ceux-ci, au travers de la sélection d’une trentaine d’œuvres provenant principalement des collections Flick ou Kramlich et couvrant une période historique allant de 1963 à 2005, ont tenté de définir ce que pourrait être un “Art de la Projection”. L’artiste canadien Stan Douglas comptait parmi eux. Il présentait une pièce datant de 1986 nommée “Overture” évoquant doublement la notion de passage. L’image projetée a été filmée au tout début du XIXe siècle par une caméra fixée à l’avant d’un train évoluant dans les montagnes rocheuses canadiennes. À l’obscurité des tunnels, succèdent des images en haute lumière pendant qu’une voix-off déclame, en anglais, les premières phrases d’“A la recherche du temps perdu” « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : “Je m’endors.” Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait ». Ces quelques phrases, où Marcel Proust définit l’état de conscience qui précède le sommeil, participent, avec la succession de séquence clairs et obscures, à plonger les spectateurs dans un état proche de l’hypnose.

|

|

Stan Douglas, “Overture”, 1986, (film 16mm en noir et blanc). © David Zwirner |

Un art de la projection Un art de la projection

Nombreux sont les artistes de l’exposition qui, à l’instar de Stan Douglas lorsqu’il montre cette séquence filmée d’un train à la fin du XIXe siècle, évoquent le cinéma ou son histoire. N’est-ce pas en effet la projection, en 1895, d’une locomotive arrivant en gare de La Ciotat qui a annoncé le début d’un art voué à devenir “septième” ? L’artiste new-yorkais Anthony McCall, à sa manière, questionne aussi le cinéma lorsqu’il installe un projecteur 16mm dans une pièce obscure où la fumée emplit un espace dépouillé de ses sièges. L’installation “Line Describing a Cone” de 1973 représente une courbe, filmée image par image, qui forme progressivement un cercle en une trentaine de minutes. Et c’est la fumée qui fait écran en révélant la “sculpture filmique” qui représente un cône. Certains spectateurs font des gestes d’évitement, n’osant pas perturber la perfection de ce cône pourtant immatériel. Le surfeur doit observer la vague avant d’oser y pénétrer. Arrive enfin le temps de l’appropriation, celui du jeu, le temps où les spectateurs, pourtant conscients de perturber l’élément, éprouvent ce cône virtuel évoquant autant le cinéma des lumières que la perspective d’Alberti. Nombreux sont les artistes de l’exposition qui, à l’instar de Stan Douglas lorsqu’il montre cette séquence filmée d’un train à la fin du XIXe siècle, évoquent le cinéma ou son histoire. N’est-ce pas en effet la projection, en 1895, d’une locomotive arrivant en gare de La Ciotat qui a annoncé le début d’un art voué à devenir “septième” ? L’artiste new-yorkais Anthony McCall, à sa manière, questionne aussi le cinéma lorsqu’il installe un projecteur 16mm dans une pièce obscure où la fumée emplit un espace dépouillé de ses sièges. L’installation “Line Describing a Cone” de 1973 représente une courbe, filmée image par image, qui forme progressivement un cercle en une trentaine de minutes. Et c’est la fumée qui fait écran en révélant la “sculpture filmique” qui représente un cône. Certains spectateurs font des gestes d’évitement, n’osant pas perturber la perfection de ce cône pourtant immatériel. Le surfeur doit observer la vague avant d’oser y pénétrer. Arrive enfin le temps de l’appropriation, celui du jeu, le temps où les spectateurs, pourtant conscients de perturber l’élément, éprouvent ce cône virtuel évoquant autant le cinéma des lumières que la perspective d’Alberti.

|

|

Anthony McCall, “Line Describing a Cone”, 1973, (film 16mm en noir et blanc et fumigènes). © C Henry Graber |

Dans l’exposition, comme dans son catalogue, le travail d’Anthony McCall est associé à celui de Nam June Paik sous la thématique “The Optic”. La pièce de l’artiste coréen nommée “One Candle [Candle Projection] de 1988 présente une unique bougie dont la flamme est magnifiée par l’image. Les projecteurs vidéo ont été “préparés” sous les consignes de l’artiste. Ils donnent à voire une autre réalité, une réalité alternée. Les formes allongées, rouges, vertes ou bleues sont inextricablement liées les unes aux autres. La taille de ces flammes projetées en circuit fermé est comparable à celle des spectateurs incités ici à la contemplation, dans le silence. Les mouvements de ces formes aux allures artificielles, lorsque quelqu’un passe à proximité de la flamme originelle, nous disent la relation intime entre le réel et son interprétation par l’image. Ici encore, les spectateurs sont invités à jouer avec la lumière. Et bien que l’œuvre soit autonome, ses mouvements sont imputables au souffle d’autrui. Dans l’exposition, comme dans son catalogue, le travail d’Anthony McCall est associé à celui de Nam June Paik sous la thématique “The Optic”. La pièce de l’artiste coréen nommée “One Candle [Candle Projection] de 1988 présente une unique bougie dont la flamme est magnifiée par l’image. Les projecteurs vidéo ont été “préparés” sous les consignes de l’artiste. Ils donnent à voire une autre réalité, une réalité alternée. Les formes allongées, rouges, vertes ou bleues sont inextricablement liées les unes aux autres. La taille de ces flammes projetées en circuit fermé est comparable à celle des spectateurs incités ici à la contemplation, dans le silence. Les mouvements de ces formes aux allures artificielles, lorsque quelqu’un passe à proximité de la flamme originelle, nous disent la relation intime entre le réel et son interprétation par l’image. Ici encore, les spectateurs sont invités à jouer avec la lumière. Et bien que l’œuvre soit autonome, ses mouvements sont imputables au souffle d’autrui.

|

|

Nam June Paik, “One Candle [Candle Projection]”, 1988, (installation vidéo en circuit fermée). © Axel Schneider |

Corps augmentés Corps augmentés

“Body Press”, de l’Américain Dan Graham, compte parmi les dispositifs induisant l’installation de multiples projecteurs. Ici, ce sont deux projecteurs 16mm situés dos-à-dos qui projettent le constat d’une performance, datant de 1970-1972, sur deux murs se faisant face. Un homme et une femme, entièrement nus, tiennent chacun une caméra plaquée contre leur corps au sein d’un cylindre recouvert d’une surface miroitante. Dans son livre “My Position”, l’artiste explique méticuleusement son dispositif : « Une rotation circonscrit le contour du corps et décrit une spirale légèrement ascendante à chaque tour. Grâce à des rotations successives, toutes les zones du corps sont parcourues… Puis la description topologique inverse, descendante, s’engage jusqu’à ce que le point initial soit atteint. Les rotations se font à la même vitesse ; quand une caméra est en rotation derrière un corps, elle fait alors face à l’autre et le film ; à ce moment, elles sont échangées de sorte que l“identité” des caméras “change de main”, chaque exécutant a en main une nouvelle caméra ». Les images qui résultent de cette performance sont troublantes au point qu’il est parfois difficile de reconnaître les corps réels des corps réfléchis, les surfaces de peau de leurs réflexions métamorphosées. Quant aux caméras que s’échangent les performeurs, elles sont ici envisagées telles des extensions de leur propre corps. “Body Press”, de l’Américain Dan Graham, compte parmi les dispositifs induisant l’installation de multiples projecteurs. Ici, ce sont deux projecteurs 16mm situés dos-à-dos qui projettent le constat d’une performance, datant de 1970-1972, sur deux murs se faisant face. Un homme et une femme, entièrement nus, tiennent chacun une caméra plaquée contre leur corps au sein d’un cylindre recouvert d’une surface miroitante. Dans son livre “My Position”, l’artiste explique méticuleusement son dispositif : « Une rotation circonscrit le contour du corps et décrit une spirale légèrement ascendante à chaque tour. Grâce à des rotations successives, toutes les zones du corps sont parcourues… Puis la description topologique inverse, descendante, s’engage jusqu’à ce que le point initial soit atteint. Les rotations se font à la même vitesse ; quand une caméra est en rotation derrière un corps, elle fait alors face à l’autre et le film ; à ce moment, elles sont échangées de sorte que l“identité” des caméras “change de main”, chaque exécutant a en main une nouvelle caméra ». Les images qui résultent de cette performance sont troublantes au point qu’il est parfois difficile de reconnaître les corps réels des corps réfléchis, les surfaces de peau de leurs réflexions métamorphosées. Quant aux caméras que s’échangent les performeurs, elles sont ici envisagées telles des extensions de leur propre corps.

|

|

Dan Graham, “Body Press”, 1970-72, (Films 16mm). © Dan Graham |

L’installation “Airdrawing II | front | hand in | study | movement of the right hand” datant de 2005 et conçue par l’Allemand Peter Welz présente également deux projections, mais celles-ci sont accolées l’une à l’autre sur le même mur. À gauche, le chorégraphe William Forsythe enchaîne une série de mouvements, dans le silence. Une ligne, dessinée à même la paroi du musée par l’artiste, suit les mouvements de la main droite du chorégraphe. À côté, la scène est similaire, mais le point de vue est différent puisque la séquence a été filmée dans un même temps par une caméra fixée sur la main droite de William Forsythe. Ainsi, la ligne dessinée par Peter Welz “augmente” la vidéo du chorégraphe d’une couche d’information supplémentaire tout en permettant de mieux saisir les mouvements de la caméra “embarquée”. Et le regard du spectateur de se perdre dans un même espace comme dans un même temps dont les représentations sont pourtant multiples, pour enfin appréhender le mouvement qui constitue la problématique centrale de ce dispositif. L’installation “Airdrawing II | front | hand in | study | movement of the right hand” datant de 2005 et conçue par l’Allemand Peter Welz présente également deux projections, mais celles-ci sont accolées l’une à l’autre sur le même mur. À gauche, le chorégraphe William Forsythe enchaîne une série de mouvements, dans le silence. Une ligne, dessinée à même la paroi du musée par l’artiste, suit les mouvements de la main droite du chorégraphe. À côté, la scène est similaire, mais le point de vue est différent puisque la séquence a été filmée dans un même temps par une caméra fixée sur la main droite de William Forsythe. Ainsi, la ligne dessinée par Peter Welz “augmente” la vidéo du chorégraphe d’une couche d’information supplémentaire tout en permettant de mieux saisir les mouvements de la caméra “embarquée”. Et le regard du spectateur de se perdre dans un même espace comme dans un même temps dont les représentations sont pourtant multiples, pour enfin appréhender le mouvement qui constitue la problématique centrale de ce dispositif.

|

|

Peter Welz, “Airdrawing II | front | hand in | study | movement of the right hand”, 2005, (projection vidéo sur dessin). © Rem Berlin |

Le festival Transmediale Le festival Transmediale

L’idée d’envisager quelques possibles “après cinéma”, au travers de films présentés en environnement plutôt qu’en salle, comme au travers de dispositifs aux multiples projections, semble pertinente, mais il est bien d’autres champs d’expérimentation telles l’interactivité, la générativité ou la virtualité qui participent aussi des multiples futurs du cinéma. Or ces quelques notions, parmi d’autres, font davantage partie des problématiques abordées par le festival berlinois “Transmediale”. Et il n’est guère surprenant que ce dernier se soit focalisé sur la vidéo et le cinéma, puisqu’il se nommait auparavant VideoFilmFest, avant de devenir un festival pour l’art et la culture numérique. Fort heureusement pour le public, il suffisait, en ce mois de février 2007, de traverser la rivière Spree pour aller de la Hamburger Bahnhof à l’Akademie der Künst où se tenait la vingtième “Transmediale”. L’idée d’envisager quelques possibles “après cinéma”, au travers de films présentés en environnement plutôt qu’en salle, comme au travers de dispositifs aux multiples projections, semble pertinente, mais il est bien d’autres champs d’expérimentation telles l’interactivité, la générativité ou la virtualité qui participent aussi des multiples futurs du cinéma. Or ces quelques notions, parmi d’autres, font davantage partie des problématiques abordées par le festival berlinois “Transmediale”. Et il n’est guère surprenant que ce dernier se soit focalisé sur la vidéo et le cinéma, puisqu’il se nommait auparavant VideoFilmFest, avant de devenir un festival pour l’art et la culture numérique. Fort heureusement pour le public, il suffisait, en ce mois de février 2007, de traverser la rivière Spree pour aller de la Hamburger Bahnhof à l’Akademie der Künst où se tenait la vingtième “Transmediale”.

|

|

David Rokeby, “Taken”, 2002, (installation vidéo interactive). © Jonathan Gröger |

Les spectateurs, dès leur entrée dans l’exposition, étaient placés sous surveillance. La pièce nommée “Taken”, datant de 2002 et installée par l’artiste canadien David Rokeby, avait en effet pour mission de les traquer pour mieux les classifier. Tout se passait au sein d’une image projetée séparée en deux zones. La partie gauche présentait des images du temps présent mêlées à des séquences de passé immédiat. On pouvait s’y reconnaître dans le temps de ses gestes comme se remémorer des postures précédentes. Ce dispositif est en effet doué de mémoire. Quatre petites croix organisées en carré, parfois, signalaient à celui se reconnaissant qu’il entrait dans la matrice. Durant quelques secondes, son portrait zoomé s’affichait dans la partie droite de l’image projetée. Son image était alors associée à quelques mots qualifiant peut-être son attitude du moment : impliqué, complice, résigné… Des qualificatifs qui, de toute façon, lui étaient associées au sein des archives du dispositif qui affichait, selon des intervalles réguliers, les 200 dernières “victimes”. Cette installation nous rappelle à quel point la notion de vie privée, aujourd’hui plus que jamais, est menacée tant par l’usage de la vidéosurveillance que par la constitution de bases de données. Les spectateurs, dès leur entrée dans l’exposition, étaient placés sous surveillance. La pièce nommée “Taken”, datant de 2002 et installée par l’artiste canadien David Rokeby, avait en effet pour mission de les traquer pour mieux les classifier. Tout se passait au sein d’une image projetée séparée en deux zones. La partie gauche présentait des images du temps présent mêlées à des séquences de passé immédiat. On pouvait s’y reconnaître dans le temps de ses gestes comme se remémorer des postures précédentes. Ce dispositif est en effet doué de mémoire. Quatre petites croix organisées en carré, parfois, signalaient à celui se reconnaissant qu’il entrait dans la matrice. Durant quelques secondes, son portrait zoomé s’affichait dans la partie droite de l’image projetée. Son image était alors associée à quelques mots qualifiant peut-être son attitude du moment : impliqué, complice, résigné… Des qualificatifs qui, de toute façon, lui étaient associées au sein des archives du dispositif qui affichait, selon des intervalles réguliers, les 200 dernières “victimes”. Cette installation nous rappelle à quel point la notion de vie privée, aujourd’hui plus que jamais, est menacée tant par l’usage de la vidéosurveillance que par la constitution de bases de données.

Une esthétique de la surveillance Une esthétique de la surveillance

Situés à côté de “Taken”, qui épiait tous nos faits et gestes, des graphiques animés semblaient suivrent le cours de quelques valeurs ou denrées. Constitués d’histogrammes, de barres ou de courbes, ils appartiennent à la série des “Still Living” récemment conçue par l’artiste Français Antoine Schmitt. Mais ils semblent incomplets, inachevés, rappelant ainsi la thématique de cette Transmediale : “Unfinish !”. Rien en X, rien en Y, point de légende si ce n’est la date et l’heure nous indiquant que ce qui est observé ici l’est le temps de notre regard. S’agit-il de quelques sondages d’opinion ou de l’évolution incertaine d’usages ou de tendances ? À moins que ces graphiques d’artistes soient aussi “inutiles” que le sont les robots d’artistes ? Les mouvements qui les animent les rendent en effet plus improbables qu’incertains et Antoine Schmitt de nous dire que ces graphiques sont « animés par les forces internes mêmes qu'ils sont censés décrire. Le mot et la chose ne font plus qu'un. Chaque pièce est autonome et infinie, une situation délicate particulière : une nature morte, mais vivante». Vivants, ces graphiques que l’on pourrait aussi qualifier de génératifs sont “vivants”, tout simplement ! Situés à côté de “Taken”, qui épiait tous nos faits et gestes, des graphiques animés semblaient suivrent le cours de quelques valeurs ou denrées. Constitués d’histogrammes, de barres ou de courbes, ils appartiennent à la série des “Still Living” récemment conçue par l’artiste Français Antoine Schmitt. Mais ils semblent incomplets, inachevés, rappelant ainsi la thématique de cette Transmediale : “Unfinish !”. Rien en X, rien en Y, point de légende si ce n’est la date et l’heure nous indiquant que ce qui est observé ici l’est le temps de notre regard. S’agit-il de quelques sondages d’opinion ou de l’évolution incertaine d’usages ou de tendances ? À moins que ces graphiques d’artistes soient aussi “inutiles” que le sont les robots d’artistes ? Les mouvements qui les animent les rendent en effet plus improbables qu’incertains et Antoine Schmitt de nous dire que ces graphiques sont « animés par les forces internes mêmes qu'ils sont censés décrire. Le mot et la chose ne font plus qu'un. Chaque pièce est autonome et infinie, une situation délicate particulière : une nature morte, mais vivante». Vivants, ces graphiques que l’on pourrait aussi qualifier de génératifs sont “vivants”, tout simplement !

|

|

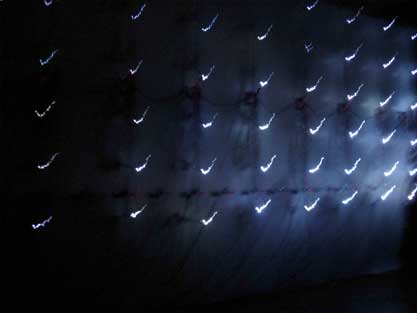

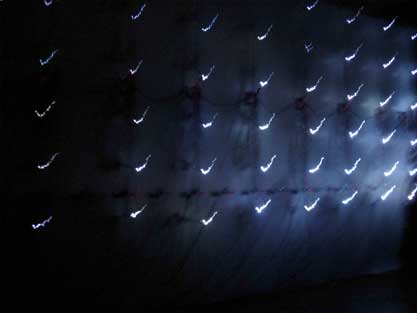

Seiko Mikami, “Desire of Codes”, 2007, (installation interactive). |

Cette année encore, le laboratoire berlinois de recherches transdisciplinaires sur les arts et médias, nommé Tesla, s’est associé au festival en ouvrant les portes de ses ateliers au public. L’artiste japonaise Seiko Mikami y montrait sa dernière création intitulée “Desire of Codes”, où il est encore question de surveillance comme du vivant. Situé dans une pièce obscure dont l’un des murs a été recouvert d’une multitude de petites lumières bleutées, ce dispositif lumineux pourrait se suffire à lui-même, dans son immobilité silencieuse, mais il réagit à la présence des spectateurs. Il s’active en effet dès qu’un visiteur s’en approche. Les minuscules bras articulés qui composent l’installation, alertés par quelques capteurs de présence, s’orientent alors vers l’intrus tout en générant des sons évoquant le monde des insectes plus que celui des machines. Le spectateur, une fois repéré, peut se faire oublier en cessant tout mouvement, mais il se sent alors inévitablement épié. Pris au piège de cette colonie d’insectes mécaniques, il lui sera impossible de s’évader sans éveiller les soupçons du dispositif. Un jeu s’instaure alors entre l’être et la matrice où les mouvements des corps, des mécanismes, participent de l’établissement d’une forme de langage. Cette année encore, le laboratoire berlinois de recherches transdisciplinaires sur les arts et médias, nommé Tesla, s’est associé au festival en ouvrant les portes de ses ateliers au public. L’artiste japonaise Seiko Mikami y montrait sa dernière création intitulée “Desire of Codes”, où il est encore question de surveillance comme du vivant. Situé dans une pièce obscure dont l’un des murs a été recouvert d’une multitude de petites lumières bleutées, ce dispositif lumineux pourrait se suffire à lui-même, dans son immobilité silencieuse, mais il réagit à la présence des spectateurs. Il s’active en effet dès qu’un visiteur s’en approche. Les minuscules bras articulés qui composent l’installation, alertés par quelques capteurs de présence, s’orientent alors vers l’intrus tout en générant des sons évoquant le monde des insectes plus que celui des machines. Le spectateur, une fois repéré, peut se faire oublier en cessant tout mouvement, mais il se sent alors inévitablement épié. Pris au piège de cette colonie d’insectes mécaniques, il lui sera impossible de s’évader sans éveiller les soupçons du dispositif. Un jeu s’instaure alors entre l’être et la matrice où les mouvements des corps, des mécanismes, participent de l’établissement d’une forme de langage.

|

|

LAB[au], “Liquid Space 05”, 2007, (performance audiovisuelle). |

Le Club Transmediale Le Club Transmediale

Un autre événement est rattaché au festival et porte le nom de CTM, pour Club Transmediale. Celui-ci s’articule autour des pratiques artistiques associant sons et images en temps réel. Quant à la thématique de l’année : “Bulding Space”, elle induit un intérêt pour la notion d’espace. Aussi, il n’est guère surprenant que le laboratoire belge LAB[au], spécialisé dans la création d’espaces audiovisuels immersifs et interactif, ait été programmé. La performance “Liquid Space 05”, qui met fin au Workshop ayant permis à quelques artistes, musiciens, designers et autres développeurs de collaborer durant une douzaine de jours, se déroule au Ballhaus Naunynstrasse. Le public est invité à prendre place au sein d’un carré formé par quatre écrans dont les angles sont renforcés par des enceintes. Les créations qui se succèdent ont toutes été conçues sous une plateforme nommée “space navigable music” développée par LAB[au] depuis 2000. Ainsi, points, lignes, surfaces, volumes, lettres et images évoluent au sein d’un espace rendu perceptible tant par les écrans que par les enceintes. Les éléments visuels, tout comme les événements sonores sans cesse s’animent, allant parfois jusqu’à nous traverser lorsque nous nous situons sur leur trajectoire. Nous faisons ainsi corps avec les images et les sons, conscients qu’il est des expériences qui se vivent plus qu’elles ne se racontent. Un autre événement est rattaché au festival et porte le nom de CTM, pour Club Transmediale. Celui-ci s’articule autour des pratiques artistiques associant sons et images en temps réel. Quant à la thématique de l’année : “Bulding Space”, elle induit un intérêt pour la notion d’espace. Aussi, il n’est guère surprenant que le laboratoire belge LAB[au], spécialisé dans la création d’espaces audiovisuels immersifs et interactif, ait été programmé. La performance “Liquid Space 05”, qui met fin au Workshop ayant permis à quelques artistes, musiciens, designers et autres développeurs de collaborer durant une douzaine de jours, se déroule au Ballhaus Naunynstrasse. Le public est invité à prendre place au sein d’un carré formé par quatre écrans dont les angles sont renforcés par des enceintes. Les créations qui se succèdent ont toutes été conçues sous une plateforme nommée “space navigable music” développée par LAB[au] depuis 2000. Ainsi, points, lignes, surfaces, volumes, lettres et images évoluent au sein d’un espace rendu perceptible tant par les écrans que par les enceintes. Les éléments visuels, tout comme les événements sonores sans cesse s’animent, allant parfois jusqu’à nous traverser lorsque nous nous situons sur leur trajectoire. Nous faisons ainsi corps avec les images et les sons, conscients qu’il est des expériences qui se vivent plus qu’elles ne se racontent.

|

|

Jim Campbell, “Library”, 2003, (768 LEDs, photogravure sur plexiglas). |

De l’omniprésence des algorithmes De l’omniprésence des algorithmes

Les dispositifs de David Rokeby, Antoine Schmitt, Seiko Mikami et LAB[au] ont en commun de faire appel à des algorithmes décrivant avec précision les suites d’opérations qui permettent la résolution de problèmes spécifiques par le calcul. Il n’est du reste point de domaine artistique qui, depuis les 50 dernières années, n’ait subi l’influence d’algorithmes. C’est fort de ce constat que Peter Webel, le directeur du centre des arts et médias de Karlshrue, le ZKM, s’est entouré de quatre Curators pour concevoir l’exposition “Algorithmic Revolution” qui dresse le panorama historique de l’art interactif. L’exposition, inaugurée il y a plus de deux ans, regroupe un nombre considérable de pièces où les images, souvent, sont à l’honneur. Fixes ou animées, réelles ou virtuelles, elles sont aussi, à l’instar de celles présentées par l’artiste américain Jim Campbell, l’expression de profondes mutations. “Library”, conçue par ce dernier en 2003, semble ne présenter qu’une photographie de la bibliothèque publique de New York. L’escalier y apparaît désert si ce n’est la présence d’éléments fantomatiques. À bien y regarder on devine parfois l’apparition furtive de passants ou d’oiseaux. S’agirait-il d’artefacts animés dans une image qui, elle, est fixe ? À moins qu’une grille de LED, derrière l’image, n’affiche la vidéo dont nous ne percevons que les traces d’hypothétiques présences. Les dispositifs de David Rokeby, Antoine Schmitt, Seiko Mikami et LAB[au] ont en commun de faire appel à des algorithmes décrivant avec précision les suites d’opérations qui permettent la résolution de problèmes spécifiques par le calcul. Il n’est du reste point de domaine artistique qui, depuis les 50 dernières années, n’ait subi l’influence d’algorithmes. C’est fort de ce constat que Peter Webel, le directeur du centre des arts et médias de Karlshrue, le ZKM, s’est entouré de quatre Curators pour concevoir l’exposition “Algorithmic Revolution” qui dresse le panorama historique de l’art interactif. L’exposition, inaugurée il y a plus de deux ans, regroupe un nombre considérable de pièces où les images, souvent, sont à l’honneur. Fixes ou animées, réelles ou virtuelles, elles sont aussi, à l’instar de celles présentées par l’artiste américain Jim Campbell, l’expression de profondes mutations. “Library”, conçue par ce dernier en 2003, semble ne présenter qu’une photographie de la bibliothèque publique de New York. L’escalier y apparaît désert si ce n’est la présence d’éléments fantomatiques. À bien y regarder on devine parfois l’apparition furtive de passants ou d’oiseaux. S’agirait-il d’artefacts animés dans une image qui, elle, est fixe ? À moins qu’une grille de LED, derrière l’image, n’affiche la vidéo dont nous ne percevons que les traces d’hypothétiques présences.

|

|

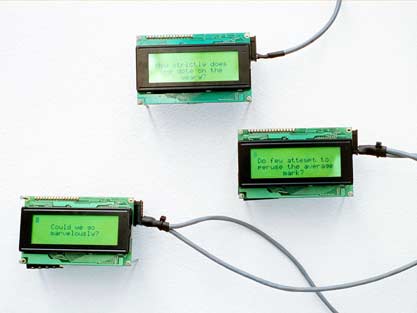

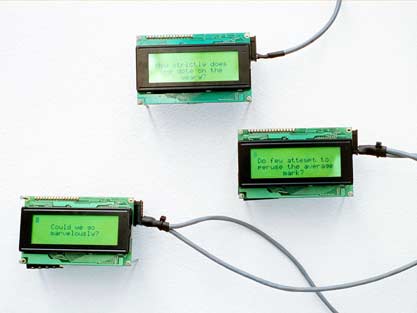

Rafael Lozano-Hemmer, “33 Questions Per Minute, Relational Architecture 5”, 2001, (Installation d’écrans LED). © DCA |

À l’opposé de ce travail associant images fixes et animées, réelles ou virtuelles, se situent des installations davantage conceptuelles telle celle de l’artiste canadien d’origine mexicaine, Rafael Lozano-Hemmer, intitulée “33 Questions Per Minute, Relational Architecture 5” de 2001. Le dispositif se présente sous la forme d’une vingtaine d’écrans LED connectés à une application constituée d’algorithmes “grammaticaux” permettant de formuler, par de multiples combinaisons, 33 questions par minute. Le logiciel, selon l’artiste, serait à même de “calculer” près de 55 milliards de questions. Ainsi, il faudrait attendre plus de 3 000 ans avant que cette source de poésie hypertextuelle ne tarisse. Et peut-être qu’un jour, la machine nous demandera : pourquoi il n’y a pas de musée dédié aux arts et médias numériques comparable au ZKM en France ? À l’opposé de ce travail associant images fixes et animées, réelles ou virtuelles, se situent des installations davantage conceptuelles telle celle de l’artiste canadien d’origine mexicaine, Rafael Lozano-Hemmer, intitulée “33 Questions Per Minute, Relational Architecture 5” de 2001. Le dispositif se présente sous la forme d’une vingtaine d’écrans LED connectés à une application constituée d’algorithmes “grammaticaux” permettant de formuler, par de multiples combinaisons, 33 questions par minute. Le logiciel, selon l’artiste, serait à même de “calculer” près de 55 milliards de questions. Ainsi, il faudrait attendre plus de 3 000 ans avant que cette source de poésie hypertextuelle ne tarisse. Et peut-être qu’un jour, la machine nous demandera : pourquoi il n’y a pas de musée dédié aux arts et médias numériques comparable au ZKM en France ?

Article rédigé par Dominique Moulon pour Images Magazine, mai 2007 Article rédigé par Dominique Moulon pour Images Magazine, mai 2007

|